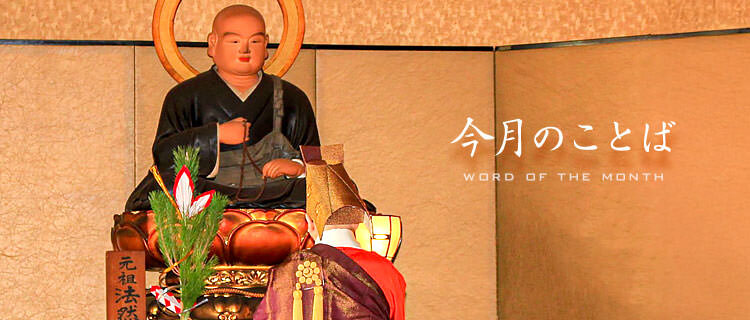

念仏の行はもとより

有智無智をえらばず

弥陀のむかし

ちかいたまいし大願は

あまねく

一切衆生のためなり

令和7年8月 法然上人「鎌倉二位の禅尼に進ずる御返事」より

日本史のテスト対策として「いいくに(1192)つくろう鎌倉幕府」と覚えたものですが、この頃は源頼朝が鎌倉に侍所を設置した1180年から源平の争乱をはさみ、1192年に征夷大将軍になるまでの間に段階的に幕府が成立したと考えるようです。法然上人が浄土宗を開宗したのが1175年。上人の教えはそういった時代のなかで広がっていきました。

教えが広がる過程で一役買ったのが手紙です。法然上人に手紙を差し出して教えを乞い、上人が手紙で教えをしたためるということがあったようです。上人が北条政子に返信した手紙が今に伝えられています。京都と鎌倉と、人の往来が頻繁となり、頼朝の御家人たちのなかには京都で法然上人の教えに出会い信奉する者も出てきました。一方で、「法然は智慧の浅はかな者に向けて念仏往生の教えを説いている」という噂が政子の耳に届きます。政子は上人に真意をただす手紙を出したようです。上人は丁寧に返信し、阿弥陀仏の御心の何たるかを説き示します。

阿弥陀仏の願いはありとあらゆる人々を平等に救うこと、つまり極楽浄土への往生をかなえることであって、極楽往生がかなうか否かは、ただ一点、念仏を称えるか否かにある。智慧のあるなし、善悪、身分、性別によって人を評価することはない。誰でも称えることのできる念仏にこそ阿弥陀仏の大いなる願いが込められている、と。

政子は1225年の旧暦7月、新暦に直せば8月に亡くなっています。今年はちょうど政子の没後800年。政子は法然上人の返信にいったい何を思ったでしょうか。800年前の政子に聞いてみたいと思いました。

教務部長 袖山榮輝